Il crollo della diga di Molare: 115 morti che attendono giustizia da 90 anni

- Alberto Ballerino

- 13 ago 2025

- Tempo di lettura: 3 min

di Alberto Ballerino

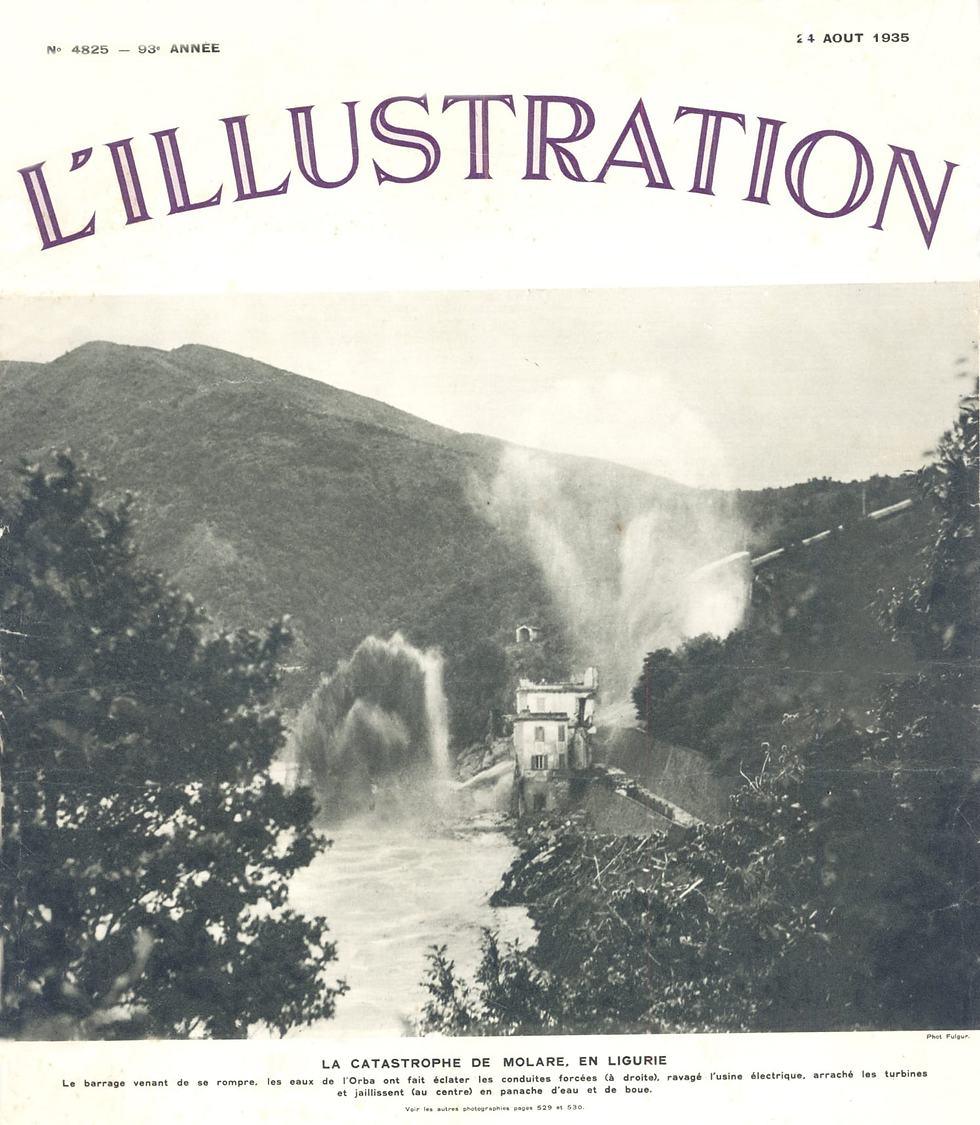

Frazioni rurali dell'Ovadese devastate dal crollo di una diga. Il Re nelle zone colpite. La pronta opera di soccorso. Una sciagura di proporzioni senza precedenti nell'Ovadese si è abbattuta su alcune frazioni rurali della zona facendo un numero di vittime che fino a questo momento è impossibile precisare. Il crollo di una grande diga che tratteneva decine di milioni di metri cubi d'acqua ha travolto due piccole frazioni rurali, un borgo, sei ponti e numerose cascine sparse per la campagna tra valle e pianura. Così riportava La Stampa del 15 agosto 1935, titolando sul disastro della diga di Molare. Settantadue le vittime riconosciute su 82 recuperate, si sarebbe appreso due giorni dopo, mentre la notizia scivolava in seconda pagina per dare la precedenza alle esequie del ministro Luigi Razza, perito in un oscuro incidente aereo nel cielo egiziano il 7 agosto, e al "richiamo" nei ranghi dell'aeronautica militare del genero del Duce, Galeazzo Ciano, allettato dall'idea di facili medaglie e onori sulla pelle degli etiopi (come si sarebbe verificato) nella guerra che il regime aveva deciso di scatenare contro il Negus per dare all'Italia, fuori tempo massimo e anacronistico, un impero.

La diga di Molare era crollata il 13 agosto 1935, devastando in pochi minuti l'Ovadese. Una cronaca drammatica, che il nostro Paese avrebbe ritrovato nel 1963, nelle sequenze del disastro del Vajont: la gigantesca valanga d’acqua nei primi chilometri di avanzata si era trasformata in una montagna di fango. In prima battuta, vengono distrutte la centrale e la casa del guardiano, il cui padre è la prima vittima. L’onda, quindi, travolge Cerreto, che però per fortuna non ha morti: gli abitanti, sentendo il boato minaccioso delle acque, fanno in tempo a scappare sulle montagne circostanti, da dove possono vedere le loro case venire spazzate via. Il maggior numero di vittime si ha nel comune di Ovada.[1]

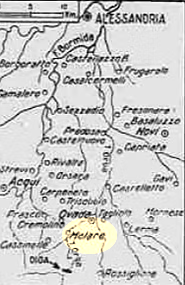

L’onda, annunciata da un terrificante tuono, arriva a borgo d’Oltre Orba: la gente inutilmente cerca la salvezza andando sui tetti perché le case non reggono all’urto, i morti sono una trentina. Una decina invece nella frazione Ghiaie di Ovada, dove sono rase al suolo una ventina di abitazioni. La gigantesca massa d'acqua nella sua corsa verso valle finisce per provocare lo straripamento del Bormida, che praticamente distrugge quasi tutti i raccolti della piana e raggiunge anche Alessandria. Sono allagate la zona di circonvallazione Liguria (oggi corso Romita) e piazza Genova, fino all’arco di via Dante. Il bilancio è impressionante: due piccole frazioni rurali sono cancellate, un borgo, numerose cascine non esistono più, distrutti due ponti della provincia, a Molare e a Ovada, uno comunale a Belforte e uno ferroviario della linea Acqui-Genova. la cui travata di 110 metri è stata tagliata in due e gettata a distanza di mezzo chilometro a valle.

Secondo il comunicato ufficiale le vittime sono 111, secondo ricerche più recenti sarebbero 115. È vero che le precipitazioni sono state incredibili sulla zona della Lavagnina, segnando per l’intensità un vero e proprio record a livello europeo. Ma decisivi sono stati gli errori umani: la diga, infatti, apparve subito non sicura già al momento in cui entrò in funzione. Per motivi speculativi, il progetto originale era stato modificato, portandola da trenta e quarantasette metri di altezza. Questo rese necessario la creazione di un secondo invaso, chiamato Diga secondaria di Sella Zerbino, che si rivelò subito pericoloso per le perdite di acqua. I collaudi del 1926 e del 1927, però, incredibilmente risultarono positivi. Le perdite continuarono e, inutilmente, furono notate anche dalla popolazione locale.

La tragedia avvenne meno di una decina di anni dopo, propiziata proprio dal crollo del secondo invaso più piccolo di Sella Zerbino. Il processo tenutosi a Torino non approdò a nulla di concreto. Nella sentenza del 1938 la sciagura è attribuita a un fatto imprevedibile della natura e tutti gli imputati sono scagionati con l’eccezione dell’ingegner Vittorio Gianfranceschi, progettista e direttore dei lavori, che però era morto già nel 1932, prima del disastro. Tra i dodici imputati figurava Mario Perrone, proprietario dell’Ansaldo dal 1908 con il fratello Pio. Il suo coinvolgimento era dovuto al fatto che dal 1918 al 1920 era stato presidente delle Officine Elettriche Genovesi, che avevano compiuto la costruzione.

In un suo memoriale e in alcune lettere (presentati nel volume ‘Storia della diga di Molare’ di Vittorio Bonaria, pubblicato da Erga Edizioni) esprime tutta la sua indignazione per essere stato coinvolto, ponendo in particolare l’accento sul ruolo dell’ingegnere Giacinto Motta, capo del Gruppo Edison, che non fu minimamente sfiorato dalle indagini, anche se tra gli imputati figuravano però suoi fidati collaboratori (oggi si direbbe prestanomi). Perrone sapeva bene che i capitali della Compagnia Imprese Elettriche Liguri (Cieli) e quindi della Oeg erano di provenienza Edison, compresi i 43 milioni di lire necessari all’invaso.

Note

Commenti